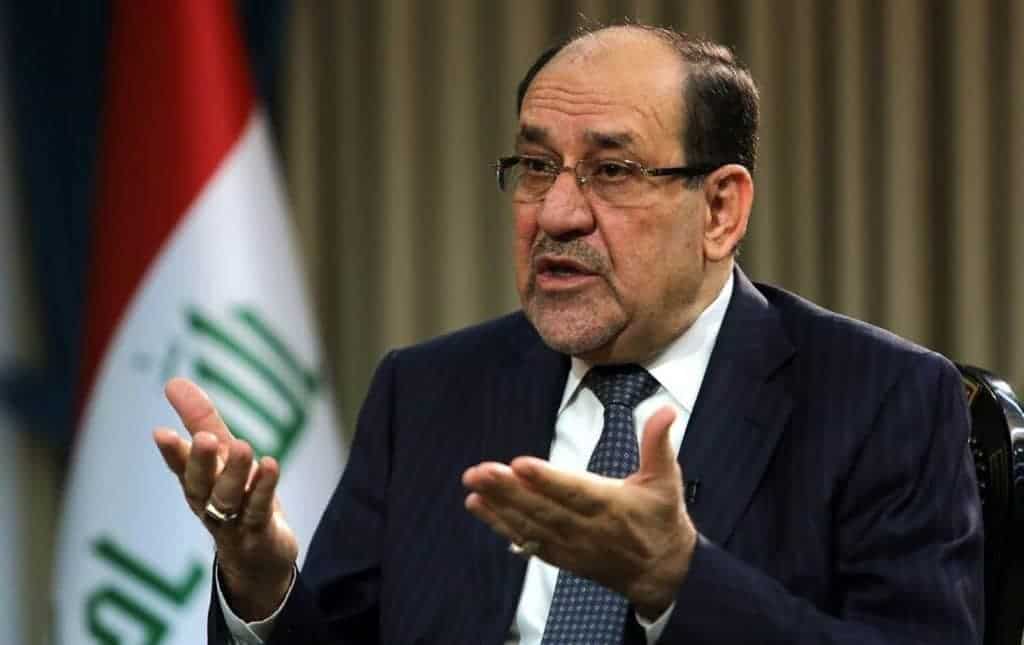

نشرت صحيفة «الواشنطن بوست» مقالاً بقلم المسؤول الأميركي السابق في العراق علي خديري، والذي كان طيلة عقد من الزمن من الأصدقاء المقربين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو يقول إنه ساهم في تزكية وصوله إلى رئاسة الحكومة في العام 2006. غير أن خديري الذي أصبح من المنادين بضرورة إزاحة المالكي عن السلطة منذ العام 2010 بسبب سياساته المذهبية، يعتقد بشدة أن سبب المأزق الحالي الذي يعاني منه العراق وسائر الشرق الأوسط كان بسبب السياسات الخاطئة الأميركية في التعامل مع المالكي، وتجاهل سائر التحذيرات التي نبّهت إلى خطورة انحراف رئيس الوزراء العراقي عن القوانين والدستور وتشكيله دولة «بوليسية» للانتقام من منافسيه السياسيين وتهميش السنّة العرب. وبحسب خديري، فإن «المأزق لم يكن متوقعاً فحسب، بل كان حتمياً ويمكن تجنّبه».

واشنطن بوست: المستقبل – ترجمة صلاح تقي الدينلكي نفهم سبب الانفجار الذي يعاني منه العراق، علينا أن نفهم رئيس الوزراء نوري المالكي، ولماذا دعمته الولايات المتحدة منذ العام 2006.

لقد عرفت المالكي، أو أبو إسراء كما يعرف بالنسبة للأشخاص المقربين منه، منذ أكثر من عقد من الزمن. لقد سافرت معه عبر ثلاث قارات وأعرف عائلته ودائرة المقربين منه. عندما كان المالكي عضواً مغموراً في مجلس النواب، كنت من بين القلة القليلة من المسؤولين الأميركيين في بغداد الذين كان يتصل بهم. في العام 2006 ساعدت على تعريفه إلى السفير الأميركي لدى العراق موصياً به كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء. وفي العام 2008، توليت عملية إجلائه من بغداد إلى لندن عندما تعرّض لنكسة طبية، وكنت أمضي بقربه 18 ساعة يومياً في مستشفى ويللينغتون. وفي العام 2009، جلت على القادة الخليجيين المشككين به، للحصول على دعمهم لحكومته.

غير أنه مع حلول العام 2010، كنت أحث نائب الرئيس الأميركي وكبار موظفي البيت الأبيض لسحب دعمهم للمالكي. لقد أيقنت أنه في حال بقي في منصبه، سوف يؤدي إلى قيام حكومة سلطوية تقسيمية مذهبية ستمزّق البلاد وتقضي على المصالح الأميركية فيها.

لقد علقت أميركا مع المالكي. ونتيجة لذلك، نواجه اليوم هزيمة استراتيجية في العراق وربما في كافة مناطق الشرق الأوسط.

البحث عن قائد

ولد المالكي في التويرج، القرية الصغيرة على مشارف مدينة كربلاء العراقية المقدسة، وهو يفخر بأنه حفيد زعيم عشائري ساعد على إنهاء الحكم الاستعماري البريطاني على العراق في عشرينات القرن الماضي. ونشأ المالكي في عائلة شيعية متدينة، وتربّى على كره حكم الأقلية السنية للعراق، وبخاصة، حكم حزب «البعث» القمعي على الرغم من علمانيته. وانضم المالكي إلى حزب «الدعوة» الديني في مطلع شبابه، وآمن بدعواته لإقامة دولة شيعية في العراق مهما كانت الطريقة لذلك. وبعد الاشتباكات التي وقعت بين السنّة والشيعة والمسيحيين البعثيين من جهة، والمجموعات الشيعية الإسلامية، بمن فيهم أنصار حزب «الدعوة»، حظّرت حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الحركات المعارضة واعتبرت أن الانضمام إلى هذه الحركات جريمة كبرى.

وبعد اتهامهم بأنهم امتداد لرجال الدين الإيرانيين وضباط الاستخبارات الإيرانية، اعتقل الآلاف من أعضاء حزب «الدعوة» وتعرضوا للتعذيب والإعدام. ولم تتسلّم العديد من العائلات جثث أبناءها المشوهة نتيجة التعذيب. وبعض الذين قتلوا كانوا أقارب المالكي، ما أثر بشكل كبير على نفسية وشخصية رئيس الوزراء اللاحق.

وعلى مدى ثلاثة عقود، ظل المالكي يتنقل بين إيران وسوريا، حيث نظّم عمليات سرية ضد نظام صدام حسين، وأصبح بالتالي زعيماً لفرع حزب «الدعوة» في دمشق. ووجد الحزب راعياً له في آية الله روح الله الخميني، زعيم الجمهورية الإسلامية في إيران. وخلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وعندما استخدم النظام العراقي الأسلحة الكيماوية التي زوّدته بها القوى الغربية، ردّت إيران باستخدام أذرعتها الشيعية في العراق مثل حزب «الدعوة» لمعاقبة أنصار صدام حسين. ومع المساعدة الإيرانية، تمكن أنصار «الدعوة» من تفجير السفارة العراقية في بيروت في العام 1981، في أولى الهجمات الانتحارية لمتطرفين مسلمين. كما تمكنوا من تفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت، ووضعوا مخططاً لاغتيال أمير الكويت. وفشلت عشرات المؤامرات لاغتيال قادة عراقيين بمن فيهم الديكتاتور صدام نفسه فشلاً ذريعأً، ما أدى إلى موجة اعتقالات وإعدامات واسعة.

وخلال الأشهر الصاخبة التي تلت الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، عاد المالكي إلى بلده، وتولى منصب مستشار لدى رئيس الحكومة المقبل إبراهيم الجعفري، ثم تولى لاحقاً بصفته عضواً في البرلمان العراقي، رئاسة لجنة دعم «اجتثاث البعث»، اللجنة التي احتفل بها العراقيون الشيعة سراً، واعتبروها وسيلة للانتقام فيما اعتبرها السنة العراقيون أداة للقمع.

لقد تطوّعت للخدمة في العراق بعدما شهدت على مأساة 11 أيلول من غرفة اجتماعات حاكم ولاية تكساس. وكوني نجل مغتربين عراقيين، تم إرسالي الى بغداد من قبل مكتب وزير الدفاع الأميركي في مهمة لفترة ثلاثة أشهر، ثم طالت المهمة لاحقاً لتمتد إلى ما يقارب العقد من الزمن. بصفتي مساعداً خاصاً للسفير باتريك كينيدي، ومسؤول الارتباط لسلطة الائتلاف الموقتة لدى مجلس الحكم العراقي، وكوني من المسؤولين الأميركيين القليلين الذين يتحدثون العربية، أصبحت رجل المهمات بالنسبة لقادة العراق في كل الأمور تقريباً، تزويد العراق بالأسلحة الأميركية، المنازل أو حتى توفير بطاقات المرور في المنطقة الخضراء المحمية في بغداد.

وبعد انتهاء الاحتلال الأميركي الرسمي في العام 2004، بقيت في بغداد لتسهيل عملية الانتقال إلى وجود ديبلوماسي أميركي «طبيعي»، وغالباً ما كنت أتناول الشاي والبسكويت مع أصدقائي العراقيين في مكاتب مجلس النواب الانتقالي. وأحد هؤلاء الأصدقاء كان المالكي. كان غالباً يستجوبني حول المخططات الأميركية للشرق الأوسط، ويتودد إلي من أجل الحصول على بطاقات مرور إلى المنطقة الخضراء لمعارفه أو أصدقائه. وكانت تلك الأيام مرهقة لكنها منتجة حيث عمل العراقيون والأميركيون معاً من أجل إنهاض العراق من رماد صدام حسين. ثم حلّت الكارثة. خلال الفترة القصيرة لتولي الجعفري رئاسة الحكومة، ارتفعت حدة التوترات المذهبية بشكل كارثي. ومع بقاء ملامح التجاوزات الإجرامية لصدام حسين في ذاكرتهم، لجأ القادة العراقيون الشيعة الجدد إلى مخططات للانتقام من السنة، ما أدى إلى فصول مرعبة كثيرة من التعذيب والاغتصاب والانتهاكات. وأطلق أعضاء حزب «البعث» المهجرين انتفاضة دموية، في حين أن الشبان الذين جنّدهم تنظيم «القاعدة» أصبحوا أدوات لشن الهجمات الانتحارية وتفخيخ السيارات والخطف وغيرها من العمليات الإرهابية بهدف إحلال الفوضى. وبعد تفجير مقام الإمام «العسكري» في شباط 2006 في مدينة السامراء، وهو مقام مقدس للمسلمين الشيعية الذين يقدّر عددهم في العام بنحو 200 مليون شخص، أطلق القادة الشيعة حملة شرسة مضادة، ما أدى إلى نشوب حرب أهلية ذهب ضحيتها عشرات آلاف العراقيين الأبرياء. ورفض الجعفري عرضاً أميركياً لفرض منع تجوّل بعد تفجير «القاعدة» لمقام «العسكري» وأصرّ على أن المواطنين بحاجة للتنفيس عن إحباطهم، مجيزاً بذلك فعلياً، الحرب الأهلية والتطهير العرقي.

واقتنعت واشنطن أن التغيير في القيادة العراقية أصبح ملحاً. وبعد الانتخابات النيابية في كانون الأول 2005، يدأ مسؤولو السفارة الأميركية في بغداد يفتشون عن قائد بين النخبة العراقية قادر على قمع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ومحاربة «القاعدة» وتوحيد العراقيين تحت راية الوطنية والحكومة الشاملة. وكنت أنا وزميلي جيفري بيلز أحد القليلين من الأميركيين الذين يتحدثون العربية وعلى علاقة جيدة مع قادة العراق. والرجل الوحيد الذي كنت أظن أن لديه فرصة الحصول على دعم جميع الفصائل العراقية والذي بدا وكأنه قائد حقيقي- كان المالكي. وكانت حجّتنا أنه سيكون مقبولاً من الإسلاميين الشيعة الذين يشكلون حوالى 50% من سكان العراق، وبأنه يعمل بجد وحسم وبعيد كثيراً عن الفساد، وأنه ضعيف سياسياً، وبالتالي مستقل في قرار العمل مع باقي القادة العراقيين من أجل تشكيل ائتلاف. وعلى الرغم من أن المعروف عن تاريخ المالكي أنه ضبابي وعنفي، إلا أن ذلك لم يكن غريباً عن العراق الجديد.

ونقلنا أنا وبيلز وغيره من الزملاء هذا الخيار إلى السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد الذي شجّع بنفسه القادة العراقيين الوطنيين على دعم المالكي. ومع أنه يرأس كتلة من عدد قليل من النواب، إلا أن المالكي فوجئ بالدعم الأميركي لكنه استغل الفرصة وأصبح رئيساً للحكومة في 20 أيار 2006، وتعهّد بقيادة عراق قوي وموحّد.

«لن يكون هناك عراق»

وكونه لم يرأس قبلاً سوى حزباً سياسياً دينياً شيعياً عنفياً وسرياً، وجد المالكي السنوات الأولى في قيادة العراق تحدياً كبيراً. لقد واجه العنف الذي كان يودي بحياة آلاف العراقيين شهرياً ويهجّر الملايين، وصناعة نفطية منهارة، وشركاء سياسيين فاسدين ومنقسمين، كما وفوداً من الكونغرس الأميركي فاقدة للصبر حيال الوضع المتردي. كان المالكي الحاكم الرسمي للعراق، لكن مع زيادة عدد القوات الأميركية في العام 2007، ووصول السفير ريان كروكر إلى بغداد ووجود الجنرال دافيد بترايوس، لم يكن هناك شك كبير حول حقيقة من كان يمنع انهيار الدولة العراقية.

وكان كروكر وبترايوس يلتقيان رئيس الحكومة ساعات طويلة في اليوم، وتقريباً يومياً، طيلة عامين. وخلافاً لمنافسيه، كان المالكي نادراً ما يسافر خارج البلاد ويعمل 16 ساعة يومياً. نسّقنا معه المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية، وسعينا لتجاوز العوائق التشريعية وروّجنا للنمو الاقتصادي في الوقت الذي كنا نلاحق «القاعدة» و»المخرّبين البعثيين» والميليشيات الإسلامية الشيعية. وبصفتي مساعد كروكر الخاص، كان دوري مساعدته ومرافقته إلى الاجتماعات مع القادة العراقيين، وغالباً ما قمت بدوره كوكيل عندما كان العراقيون يختلفون في ما بينهم. كانت الولايات المتحدة مضطرة للتوسط بين العراقيين لأننا شعرنا بأن البلد لن يكون مستقراً إلا عندما تكون قيادته موحّدة ومستندة إلى إمكانية استخدام القوة ضد المتطرفين العنفيين.

وأحد نجاحات تلك الفترة كانت «الصحوات» التي بفضل مفاوضات طويلة، حوّل قادة القبائل العربية السنية والمتمردون البعثيون سلاحهم عن القوات الأميركية ووجوها نحو «القاعدة» واندمجوا بالتالي في العملية السياسية العراقية. وبعدما كان من حيث المبدأ مناهضاً لفكرة تسليح وتمويل المقاتلين السنة، تراجع المالكي بعد محادثات طويلة مع كروكر وبترايوس لكنه اشترط أن تقوم واشنطن بدفع الفاتورة. ووافق لاحقاً على استخدام وتمويل بعض مقاتلي القبائل، غير أنه لم يفِ بمعظم الوعود التي قطعها لهم، وتركهم من دون عمل ما جعلهم مرة أخرى قابلين للجنوح نحو التطرّف.

واستراح المالكي في الحكم خلال العام 2008 بعد أن أصبح النصف الشمالي من العراق مسالماً. أصبح يتواصل أسبوعياً عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وخلال هذه المحادثات الشخصية، والتي كانت مجموعة صغيرة منا تشاهدها سراً، كان المالكي يشتكي من عدم امتلاكه صلاحيات تنفيذية كافية ومن البرلمان المناهض له، في حين كان بوش يحثّه على الصبر ويشير الى أن التعامل مع الكونغرس الأميركي ليس سهلاً له أيضاً.

ومع الوقت، أقام المالكي تسويات مع منافسيه السياسيين ووقع عقوداً بمليارات الدولارات مع شركات دولية للمساعدة على تحديث العراق. وقليلون كنا الذين كان لدينا الأمل بمستقبل واعد للعراق خلال الحرب الأهلية، لكن بعد سنة على بدء مرحلة زيادة القوات الأميركية، بدا أن البلاد عادت إلى المسار.

غير أن المالكي لم يكن يساعد على حلحلة الأمور دائماً. فبعدما كان لعقود طويلة مؤمناً بنظريات المؤامرة بسبب ملاحقة أجهزة صدام حسين الاستخباراتية له، ومقتنعاً بأن منافسه الشيعي رجل الدين السيد مقتدى الصدر كان يسعى لتقويضه، قام في آذار 2008 بقيادة موكب من الجيش العراقي في هجوم ضد «جيش المهدي» الذي يقوده الصدر في مدينة البصرة. ومع عدم وجود خطط مسبقة، ودعم لوجستي أو استخباراتي، ومن دون غطاء جوي أو سياسي من قادة العراق الآخرين، وجد المالكي نفسه يخوض معركة ضد ميليشيا مدعومة من إيران واجهت الجيش الأميركي منذ العام 2003.

وبعدما علقنا في غرفة السفير لساعات طويلة، كروكر، بترايوس، مساعد الجنرال وأنا، رحنا ندرس الخيارات السياسية والعسكرية وتواصلنا عبر الهاتف مع المالكي ووزرائه في البصرة. كنا نخشى أن يصار الى اجتياح مقر قيادة المالكي وأن يُقتل، وهي الطريقة العراقية التقليدية للسيطرة على السلطة. واتصلت بالقادة العراقيين السنة، والعرب الشيعة والقادة الأكراد، لكي يحثهم كروكر على الإعلان علناً أنهم يقفون مع المالكي. وأمر بترايوس أميرالاً في البصرة لقيادة القوات الأميركية الخاصة ضد «جيش المهدي». وطيلة أيام، كنت أتلقى اتصالات من مساعد المالكي الشخصي صادق الركابي، ليحث الأميركيين على شن غارات جوية وتدمير أحياء كاملة من البصرة. وكان علي تذكيره بأن الجيش الأميركي ليس قوة عشوائية كما هو جيش المالكي.

وعلى الرغم من صعوبة المعركة، إلا أن «هجوم فرسان» المالكي نجح. وللمرة الأولى في تاريخ العراق، نجح رئيس وزراء شيعي في إلحاق الهزيمة بميليشيا شيعية مدعومة من إيران. ورحّب بالمالكي في بغداد وحول العالم، وصوّر على أنه وطني وكيل له المديح بعدما أعلن أنه سيحرّر مدينة «الصدر» في بغداد من «جيش المهدي» بعد أسابيع قليلة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي العراق، حضرته إلى جانب كروكر وبترايوس، انفجر المالكي في وجه جنرالاته الذين طلبوا مهلة ستة أشهر للتحضير للهجوم، وأتذكّر أنه قال حينها «لن يكون هناك عراق بعد ستة أشهر».

ومع زهوه بانتصاره في البصرة، ومدعوماً بقوة عسكرية أميركية ضخمة، قاد المالكي حملة استعادة «مدينة الصدر» ووجه كتائب الجيش العراقي من خلال هاتفه الخلوي. ومن خلال تعاون غير مسبوق بين الجيشين العراقي والأميركي وأجهزة الاستخبارات في البلدين، تم محو عشرات الخلايا الشيعية المقاتلة المدعومة من إيران خلال أسابيع. كانت هذه النتيجة الحقيقية لزيادة عديد الجيش الأميركي: حملة منسّقة مدنية عسكرية تتيح للسياسيين العراقيين إعادة التوحد من خلال الإطاحة بالمجموعات المسلحة السنية والشيعية التي كادت تقود البلاد نحو الجحيم والفوضى.

صعود المالكي

ومع نهاية العام 2008، أصبح النجاح في التفاوض حول شروط الدعم الأميركي المستمر للعراق أولوية بالنسبة للبيت الأبيض. غير أن اليأس من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بوش البيت البيض، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية وانهيار الاقتصاد العالمي، جعل أيدينا مكبلة.

ومن موقفهم القوي المتصاعد، كان المالكي وأعوانه يطلبون منا كل شيء مقابل عدم إعطائنا أي شيء نظرياً. لقد تملقوا الولايات المتحدة في صفقة سيئة تضمن استمرار الدعم للعراق في حين أن أميركا لن تحصل على أكثر من الامتياز في التنقيب عن المزيد من الموارد الطبيعية في قعر حفرة عميقة. بالمقابل، تخيّلت أن مشهد المسؤولين الأميركيين وهم يترجون المالكي لن يؤدي إلى زيادة غطرسته. وبعد ترتيب الزيارة الأخيرة لبوش إلى العراق حيث هوجم بحذاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع المالكي للإعلان عن توقيع الاتفاقيات الثنائية- غادرت بغداد مع كروكر في 13 شباط 2009. وبعد أكثر من ألفي يوم من الخدمة، كنت منهكاً ومريضاً جسدياً ونفسياً، لكني احتفظت بأمل أن تكون التضحيات الجبارة التي قدمتها الولايات المتحدة قد حققت نتائج إيجابية.

ومع تعهد إدارة الرئيس باراك أوباما بإنهاء «الحروب الغبية» لبوش، والارتباك المستمر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، اغتنم المالكي الفرصة. بدأ تدريجياً بشن حملة ممنهجة لتدمير بنية الدولة العراقية وإدارتها من حلال مكتبه الخاص وحزبه السياسي. طرد الجنرالات المحترفين وأحل مكانهم أولئك الموالون له شخصياً. أجبر رئيس مجلس القضاء العراقي على منع بعض منافسيه من الاشتراك في الانتخابات في آذار العام 2010. وبعد إعلان النتائج وخسارة المالكي أمام التحالف المدعوم من الغرب والذي يضم كافة الشرائح المذهبية والعرقية والقبلية العراقية، أصدر القاضي قراراً منح بموجبه المالكي الفرصة لتشكيل حكومة لتبدأ معها مرحلة جديدة من التوترات والعنف.

وكان ذلك يحدث في وقت كانت السفارة الأميركية في بغداد تعاني من فراغ. فبعد شهرين على شغور منصب السفير بعد مغادرة كروكر، جاء خلفه إلى بغداد في نيسان 2009، في حين أوكلت إلي مهمة جديدة تقتضي تجوالاً مستمراً عبر عواصم الشرق الأوسط برفقة بترايوس، القائد الجديد للقيادة الأميركية الوسطى. غير أن التقارير التي تصل من العراق والمسؤولين الأميركيين في بغداد كانت مثيرة للقلق. في حين كانت القوات الأميركية تنزف، والأزمة الاقتصادية العالمية تستعر، كانت السفارة الأميركية تنفق على تسهيل الأرض وإقامة منتجع خاص وبناء ملعب لكرة القدم، وتجري تحديثات على المسبح المغلق وملعب كرة السلة وملاعب التنس وملعب الكرة الطائرة في مقر السفارة الذي كلّف مئات ملايين الدولارات. وكنت أتلقى دورياً اعتراضات من المسؤولين العراقيين والأميركيين حول انخفاض المعنويات لدى الموظفين في السفارة وأن العلاقات الديبلوماسية والعسكرية بين أميركا والعراق التي كانت قوية لدرجة كبيرة في عهد كروكر بترايوس، والتي كانت هامة لتقليص أسوأ ميول المالكي الجانحة والسماح للعراقيين بالمضي قدماً، قد تلاشت. وكانت الدولة البوليسية التي يؤسسها المالكي تقوى يوماً بعد يوم.

وخلال اجتماع استضافه بترايوس بوجود بعثة من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي بعد فترة قصيرة من الانتخابات العراقية في العام 2010، أصر المالكي على أن نتائج تلك الانتخابات قد جرى التلاعب بها من قبل الولايات المتحدة، بريطانيا، الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفيما كنا نغادر مكتب رئيس الوزراء سألني أحد المسؤولين ووالد أحد جنود المارينز الذي يخدمون في العراق- الذين صعق من كلام المالكي «هل يموت الجنود الأميركيون في محاولة لإبقاء ابن … هذا في السلطة».

ومع استمرار الأزمة السياسية لشهور طويلة، طلب من جيمس جيفري السفير الأميركي الجديد لدى العراق الذي عملت معه سابقاً، العودة إلى بغداد لمساعدته على التوسط مع الفصائل العراقية. وحتى في تلك الفترة، في آب 2010، كنت مصعوقاً لأن هذا الحجم الكبير من النجاح الذي حققه قرار زيادة عدد القوات الأميركية، كان يتم تقويضه من قبل المالكي وغيره من القادة العراقيين. لقد سأل الأكراد كيف يمكنهم تبرير بقائهم جزءاً من عراق غير فاعل قتل مئات الآلاف من أبناء شعبهم منذ ثمانينات القرن الماضي؟ السنة العرب الذين تجاوزوا الانقسامات الداخلية وشكّلوا تحالف «العراقية» مع شيعة عرب وأكراد وتركمان ومسيحيين، كانوا يستشيطون غضباً بسبب مطالبتهم بالتخلي عن رئاسة الحكومة بعد مشاركتهم في قهر «القاعدة» والفوز في الانتخابات. وحتى القادة الدينيين الشيعة كانوا يعبرون في مجالسهم الخاصة عن عدم راحتهم لمسار العراق في عهد المالكي، والذي كان يصفه الصدر علناً بـ «الطاغية». والأسوأ من ذلك كله ربما، هو أنه لم يعد ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها الوسيط النزيه؟

وبعدما ساعدته في الوصول إلى السلطة في العام 2006، كنت أطالب في العام 2010 برحيل المالكي عن السلطة. لقد شعرت بالسوء لأني انقلبت ضد صديقي أبو إسراء، لكن الأمر ليس شخصياً. كانت المصالح الحيوية الأميركية على المحك. لقد زهقت أرواح الآلاف من العراقيين والأميركيين، وأنفقت تريليونات الدولارات للمساعدة على تقدّم أمننا القومي، وليس لأجل طموحات رجل واحد وحزب واحد. لم تتم صيانة المسيرة الدستورية، وأصبحنا بحاجة إلى قائد ذي فكر وإيمان بوحدة العراق وذي منظور اقتصادي قادر على إعادة بناء العراق بعد أن سحق المالكي ذو العقل الأمني الميليشيات ودحر «القاعدة».

وفي حوارات أجريتها مع كبار موظفي البيت الأبيض، السفير والجنرال وزملاء آخرين، اقترحت أن يكون نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي هو الخليفة. وعبد المهدي بعثي سابق، شيعي معتدل درس الاقتصاد في فرنسا وتولّى وزارة المالية، كما حافظ على علاقات ممتازة مع الشيعة، السنة والأكراد وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وفي الأول من أيلول 2010، وصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بغداد للمشاركة في حفل تغيير القيادة العسكرية الأميركية وقد شهدت وصول الجنرال لويد أوستن ليحل مكان الجنرال راي أوديرنو كقائد للقوات الأميركية في العراق. وفي تلك الليلة، وخلال حفل عشاء في منزل السفير ضم بايدن وفريق عمله، كبار الجنرالات وموظفي السفارة، قدّمت تقريراً موجزاً وحماسياً ضد المالكي وعن ضرورة احترام المسار الدستوري. غير أن نائب الرئيس قال إن المالكي كان الخيار الوحيد. وبالفعل، فخلال الأشهر القليلة اللاحقة كان يقول لكبار المسؤولين الأميركيين «أراهنكم على منصبي كنائب للرئيس بأن المالكي سوف يمدد العمل باتفاقية وضع القوات الذي يتيح للقوات الأميركية البقاء في العراق إلى ما بعد العام 2011«.

لم أكن المسؤول الوحيد الذي قدّم حججاً ضد أبو إسراء. فحتى قبل عودتي إلى بغداد، كان مسؤولون من بينهم نائب السفير الأميركي روبرت فورد، الجنرال اوديرنو، السفير البريطاني السير جون جينكينز والسفير التركي مراد أوزيليك، يروّجون ضد المالكي وينخرطون في نقاشات حامية مع البيت الأبيض، السفير الأميركي كريستوفر هيل، وأشد المتحمّسين للمالكي، نائب وزير الخارجية الأميركية اللاحق بريت ماكغورك. ولا نزال لغاية اليوم في مأزق بسبب رئيسي وهو انقسام القادة العراقيين غير القادرين على الاتفاق على المالكي، أو على بديل له.

ولم تكن نقاشاتنا ذات أهمية لأن أقوى رجل في العراق، وفي الشرق الأوسط، الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» سيحلّ لنا الأزمة. وبعد أيام قليلة على زيارة بايدن إلى بغداد، استدعى سليماني القادة العراقيين إلى طهران. وبعد ارتهانهم له طيلة عقود نتيجة الأموال والدعم الإيراني الذي كان يوفّره لهم، اقتنع القادة العراقيون بأن النفوذ الأميركي في العراق بدأ بالتلاشي وأن النفوذ الإيراني بدأ بالصعود. واستناداً لمسؤول عراقي سابق وُضع في أجواء اللقاء، قال سليماني إن «الأميركيين سيغادرون في يوم من الأيام في حين أننا سنبقى جيرانكم دائماً».

وبعد تنبيهه العراقيين المتحاربين على ضرورة العمل معاً، رسم سليماني لهم نيابة عن القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران مصيرهم: سيبقى المالكي رئيساً للوزراء، جلال الطالباني، القائد الكردي المحارب والذي يقيم علاقات مع إيران منذ عقود طويلة، سيبقى رئيساً للجمهورية، والأهم من ذلك كله، أن الجيش الأميركي سيُدفع للخروج من العراق في نهاية العام 2011. وقال سليماني إن هؤلاء القادة العراقيين الذين سيتعاونون، سيستمرون في الإفادة من الغطاء السياسي الذي توفّره لهم إيران، ومن الدفعات المالية، لكن الذين سيتحدون إرادة الجمهورية الإسلامية، سيعانون من أشد العواقب الوخيمة.

خيار واشنطن

كنت مصمماً على أن لا أدع جنرالاً إيرانياً قتل عدداً كبيراً من الجنود الأميركيين أن يحدّد نهاية اللعبة للولايات المتحدة في العراق. وفي تشرين الأول، كنت أتوسّل السفير جيفري لاتخاذ خطوات تعكس هذه النتيجة. وقلت إن إيران تنوي إرغام الولايات المتحدة على الخروج من العراق بإذلال وأن قيام حكومة مذهبية في بغداد برئاسة المالكي سيؤدي من دون أدنى شك إلى حرب أهلية أخرى ستتوسّع لاحقاً لتكون صراعاً إقليمياً. يمكن عكس ذلك إذا تمكنّا من ردع إيران من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية وطنية مثل عبد المهدي. اعترفت بأن ذلك سيكون صعباً جداً، لكن مع وجود 50 ألف جندي على الأرض في العراق، لا تزال الولايات المتحدة قادرة على أن تكون لاعباً قوياً. والبديل سيكون هزيمة استراتيجية في العراق والشرق الأوسط بحروف كبيرة. وفي مفاجأة لي، أيد السفير وجهة نظري في نقاشاته مع كبار موظفي البيت الأبيض، وطلب أن يصار إلى نقلها إلى الرئيس ونائبه، كما إلى كبار مسؤولي الأمن القومي.

ولتفادي الكارثة، استخدمت كل طاقتي السياسية من أجل ترتيب اجتماع للسفير جيفري وأنطوني بلينكن، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بايدن وكبار مساعديه حول العراق مع أحد كبار المرجعيات الدينية العراقية. وبلهجة حازمة وصريحة، قال رجل الدين العراقي إنه يعتقد أن أياد علاوي، الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية الانتقالية في العامين 2004 و2005، وعبد المهدي، هما القائدين الشيعيين الوحيدين القادرين على توحيد العراق. وقال إن المالكي هو رئيس حكومة «حزب الدعوة» وليس العراق، وسوف يقود البلاد إلى الخراب.

لكن كل هذه الجهود كانت هباء. ففي تشرين الثاني، استقر رأي البيت الأبيض على استراتيجيته الكارثية في العراق. سيتم تجاهل المسار الدستوري ونتائج الانتخابات، وسوف ترمي أميركا كل ثقلها خلف المالكي. سوف تسعى واشنطن لوضع طالباني جانباً، والإتيان بعلاوي كجائزة ترضية لتحالف «العراقية».

وفي اليوم التالي، سعيت مجدّداً لدى بلينكن، جيفري، أوستن، زملائي في السفارة ورؤسائي في القيادة الوسطى، الجنرال جيم ماتيس والجنرال جون ألن، وحذّرت من أننا نرتكب خطأ بأبعاد تاريخية. لقد قلت إن المالكي سيستمر في تعزيز سلطته والقضاء سياسياً على منافسيه، وأن الطالباني لن يتخلّى أبداً عن منصبه بعد محاربته صدام لعقود طويلة، وإن السنة سيثورون إذا وجدوا أننا تراجعنا عن وعدنا بدعمهم بعد «الصحوات» وهزيمة «القاعدة».

كان ماتيس وألن مؤيدين لتحذيري غير أن ذلك لم يؤثر على موقف المؤيدين للمالكي. وأوفدني السفير إلى الأردن للاجتماع إلى كبار قادة العراق السنة، ناقلاً إليهم رسالة تفيد بضرورة انضمامهم إلى حكومة المالكي. والرد كان كما توقعت، بأنهم سينضمون إلى الحكومة في بغداد لكنهم لن يسمحوا أن يُدار العراق من إيران أو من قبل أذرعتها. لم يمكنهم العيش تحت حكم استبدادي شيعي ولا يمكنهم القبول باستمرار تهميشهم في عهد المالكي. وبعد أن أداروا أسلحتهم ضد «القاعدة» أثناء «الصحوات»، يريدون اليوم حصتهم في العراق الجديد، وأن لا يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية. وإذا لم يحصل ذلك، فهم يحذّرون من أنهم سيمتشقون السلاح مجدّداً.

والكارثة أتت لاحقاً. لقد رفض الطالباني مناشدات البيت الأبيض للتنحي ولجأ إلى إيران لضمان مستقبله. ومع تعليمات تلقاها من طهران، بدأ المالكي تشكيل حكومة تضم أفضل رجال إيران في العراق. وأصبح هادي العامري، قائد «فيلق بدر» السيئ السمعة وزيراً للمواصلات، ويسيطر على المنافذ الاستراتيجية البحرية والجوية والأرضية. وأصبح خضير خزاعي نائباً للرئيس، ثم تولى لاحقاً الرئاسة بالوكالة. عبد المهدي المهندس، العقل المدبر للتفجير الذي نفّذه «حزب الدعوة« ضد السفارة الأميركية في الكويت في العام 1983، أصبح مستشاراً للمالكي وجاره في المنطقة الخضراء. وأطلق سراح مئات وربما آلاف «الصدريين» المعتقلين، وألغى قسم إيران من جهاز الاستخبارات الوطني العراقي مما نزع من الحكومة العراقية القدرة على مراقبة أو رصد جارته.

وسرعان ما أصبحت السياسة الأميركية في العراق في حالة يرثى لها. وبعد الشعور العارم بالخيانة الأميركية، انقسم تحالف «العراقية» إلى فرق مذهبية، وراح زعماؤه يتدافعون للوصول إلى مراكز حكومية، خشية أن يُصار إلى تهميشهم من نظام الرعاية الإيراني لاحقاً. وعوضاً عن أخّذ فترة 30 يوماً لمحاولة تشكيل الحكومة كما ينص الدستور، رضي القادة السنة العرب بالمناصب المغرية التي مُنحت لهم لكن من دون صلاحيات. وخلال فترة قصيرة، طهّرت حكومة المالكي معظمهم من الحياة السياسية، ووضعت الدبابات الأميركية الصنع من نوع M1A1 أمام منازل القادة السنة قبل أن تقدم على اعتقالهم. وبعد ساعات قليلة من انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011، سعى المالكي إلى اعتقال منافسه منذ زمن طويل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر لاحقاً عليه حكم غيابي بالإعدام. وبعد عام تقريباً تم عزل وزير المالية رافع العيساوي من منصبه.

لم يعيّن المالكي يوماً وزيراً دائماً للداخلية تتم الموافقة عليه في البرلمان، ولا وزيراً للدفاع ولا رئيساً لجهاز الاستخبارات. وعوضاً عن ذلك، تولى المناصب الثلاثة بنفسه. كما نكث تقريباً بكل العهود التي قطعها لتقاسم السلطة مع منافسيه السياسيين بعد أن صوّتوا لصالح إعادته إلى رئاسة الحكومة في البرلمان في نهاية العام 2010.

كما ألغى جميع التعهدات التي قطعها للولايات المتحدة. وبناء على تعليمات إيران، لم يأخذ موقفاً صلباً في نهاية العام 2011 لتجديد الاتفاق الأمني الذي كان يسمح للقوات الأميركية في البقاء في العراق. لم يلغِ أيضاً منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة الذي استخدمه بطريقة أتاحت له تخطّي التراتبية العسكرية للجيش وجعل جميع القادة العسكريين تابعين له. لم يتخل عن السيطرة على فرقة مكافحة التجسس التي تلقت تدريباتها على يد القوات الأميركية، وجعل منها فرقة بمثابة «الحرس الامبراطوري» له. لم يحلّ مؤسسات الاستخبارات السرية، والسجون ومنشآت التعذيب الذي كان يزج فيها منافسيه. لم يلتزم بالقوانين التي تنص على عدد محّدد من الولايات الحكومية، وتدخّل دائماً لدى المحاكم لإصدار القرارات التي تناسبه. ولم يصدر لغاية اليوم عفواً شاملاً كان ليساعد على تهدئة المشاعر التي التهبت نتيجة النزاعات الدموية السابقة بين الفصائل الشيعية والسنية العربية، والذي كان ليجلبهم تدريجياً إلى الانخراط في السياسة.

وبالاختصار، فإن العراق تحت سلطة الرجل الواحد، المالكي، والحزب الواحد، «حزب الدعوة»، يبدو كثيراً كما العراق في عهد الرجل الواحد، صدام، والحزب الواحد، «حزب البعث». لكن صدام على الأقل ساعد على احتواء عدو استراتيجي للولايات المتحدة: إيران. ولم تنفق واشنطن تريليون دولار لدعمه. ليس هناك الكثير من «الديموقراطية» المتبقية في رجل واحد، وحزب واحد بعلاقات وثيقة مع إيران، يهيمن على القضاء، الشرطة، الجيش، الأجهزة الاستخباراتية، عائدات النفط، الخزينة والمصرف المركزي. وفي ظل هكذا ظروف، لم يكن تجدد الحرب المذهبية في العراق احتمالاً، بل حتمياً.

قدّمت استقالتي احتجاجاً في 31 كانون الأول 2010. واليوم، وبعد أن عادت الولايات المتحدة إلى التورّط في العراق، أشعر بواجب مدني وأخلاقي أن أشرح كيف وصلنا إلى هذا المأزق.

لم تكن الأزمة التي تمزّق العراق والشرق الأوسط الآن متوقعة فحسب، بل كانت حتمية ويمكن تجنبها. مع سياسة غض النظر ودعم المالكي وتسليحه، أطالت إدارة الرئيس أوباما الأزمة ووسعّت الصراع الذي أطلقه عن غير حكمة الرئيس السابق جورج بوش الابن. أصبح العراق اليوم دولة فاشلة. وفيما بدأت دول الشرق الأوسط تعاني من الانقسامات المذهبية، فإن أميركا ستخرج على ما يبدو الخاسر الأكبر في الحرب المقدسة الجديدة السنية الشيعية، حيث سينهار حلفاؤها ويخطط المتطرفون لهجمات شبيهة بهجمات 11 أيلول.

لقد تجاهل أشد مناصري المالكي الأميركيين إشارات التحذير، ووقفوا جانباً في الوقت الذي حدّد فيه جنرال إيراني مصير العراق في العام 2010. السخرية هي أن المسؤولين أنفسهم يحاولون جاهدين إنقاذ العراق، ومع ذلك يرفضون إدانة تصرفات المالكي وانتهاكاته علناً، وهم يوفرون له السلاح الذي بإمكانه استخدامه لشن حرب ضد منافسيه السياسيين.

مسؤول أميركي سابق في العراق: لماذا علقنا مع المالكي.. وخسرنا العراق؟